王勇杰:融入式教学嵌入式教育

——广东工业大学公共艺术创新育人 20 年谈

王勇杰

广东工业大学通识教育中心 广东 广州 510006

摘 要:不重视教学,无异于不重视教育。不重视学术成果在教学中的有机融入,就不可能实现有效育人的最大化。融工科思维的探索、验证等实验教学理念以及学术成果于工科公共艺术教育教学中,构建工科公共艺术创新育人体系,后嵌入工科人才培养的整体视域,促进艺术审美与科学审美相融合,探索“专业能力+艺术素养”的工科育人模式,实现培养艺术科学家和文明思考的工程师的目的。

关键词:融入式教学 嵌入式教育 工科公共艺术 文化责任 艺术科学家

写在前面 广东工业大学是一所工为主、工理经管文法艺(设计、美术)结合的、多科性协调发展的省属重点大学,是广东省高水平大学重点建设高校。20 年前,针对工科人才培养中知识结构单薄,艺术素质缺乏,影响创新思维的培植等问题开展教学改革。时逢教育部

《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》([1996]5 号),广东工业大学(以下简称我校)于 1996 年底成立了我校艺术教研室(后相继成立了我校文化素质教育中心、通识教育中心),负责全校公共艺术教育教学、研究、大学生艺术团建设、开展校园文化活动等,拉开了我校以公共艺术教育为突破口的素质教育之帷幕,逐步构建了“五位一体”的工科公共艺术创新育人体系,探索“专业能力+艺术素养”的工科人才培养模式,较好地解决了工科公共艺术如何施教、如何增加学生的艺术素养、支撑创新能力提升,推动文化校园建设,助力新工科发展。历经 20 余年公共艺术教育探索,取得了较为突出的成绩和成效。先后获教育部、文化部、文学界联合会、教育厅等奖励(高校艺术教育科研论文、艺术创作、指导学生表演等)近 100 项;2010 年广东工业大学获全国学校艺术教育先进单位,2015 全国学校艺术教育工作会议进行经验交流(全国唯一一所“985”和“211”之外的地方院校,广东省唯一代表),2017 年“春夏秋冬”获全国大学素质教育优秀品牌校园文化艺术品牌金奖;国内多所高校等专程前来考察;央视、东方卫视、南方电视台、浙江电视台、天津电视台、广州日报、高等教育学会音乐教育专业委员会等报道我校公共艺术教育情况。开设公共艺术课程 140 余门,公共艺术教育教师获国家艺术学项科研立项 4 项、省级类立项 20 余项,获国家全国文化素质教育基地、省工科公共艺术实验教学示范中心(全省唯一)等平台建设,发表高校艺术教育科研论文 160 余篇,出版艺术教育类著作 20 余部,艺术创作(音乐、舞蹈、话剧、DV、书法、绘画)30 余件,建设了一批省级在线课程,并通过智慧树网、学堂在线等实现全国共享。在追求培养艺术科学家的过程中,也造就了一批科学艺术家,近年工科生跨界考取国内外音乐、戏剧、书法等硕士、博士研究生 10 余人。管理专业毕业生郑皓丹,创作第十四届"挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛开幕式主题歌《挑战,在路上》,任开幕式音乐总监。我工科学生交响管乐团、民乐团、合唱团、舞蹈团、戏剧团成员,均为非艺术专业或非艺术特招生,在综合测评、专业考研、创新创业等方面远高于其他本科生。

一.我校公共艺术教育理论思考

|

|

没有理论研究的工科公共艺术教育是缺乏方向的,没有学术支撑的工科公共艺术教育无异于低水平上的重复。为此,上世纪九十年代,开创性提出了公共艺术教育的思想:(1)艺术教育是一个民族、一个国家审美心理的重要标志,它反映着一个民族、一个国家的思维方式和文明进程。(2)社会的现代化,就是人的“现代化”,实现人的现代化的前提,首先是教育的现代化,只有先进的教育思想、教育制度、教学条件、教学手段,才能加速对人现代

基金项目:“广东省工科公共艺术实验教学示范中心”建设项目(粤教高函〔2016〕233 号)的研究成果。

作者简介:王勇杰,男,汉,广东工业大学通识教育中心教授(广州 510006)。研究方向:高校公共艺术教育理论与实践

化的培养。在此基础上,进一步梳理凝练我校课堂教学、实验教学、艺术团队、校园文化、信息化等建设上的理念:(1)对知识的学习不是学习的目的,而是实现能力的变通;(2)科学技术艺术化、艺术科学技术化,实现文理交融;(3)共筑育人环境、推动文化校园建设,是大学生艺术团建设的文化责任,而非纯粹的艺术化和单一的泛娱乐化行为;(4)以课堂建设为生命线、课外活动为重头戏,实现课堂与课外的互补,以艺术化手段实现大学精神的有效传播和大学优秀文化创新,推动校园文化有序健康发展;(5)与时俱进,利用信息技术,多维度施教,实现全时空育人。这为我校工科公共艺术教育指明了方向,为制定工科公共艺术教育可行性方案、措施、机制等奠定了基础。

二.工科公共艺术创新育人体系构建

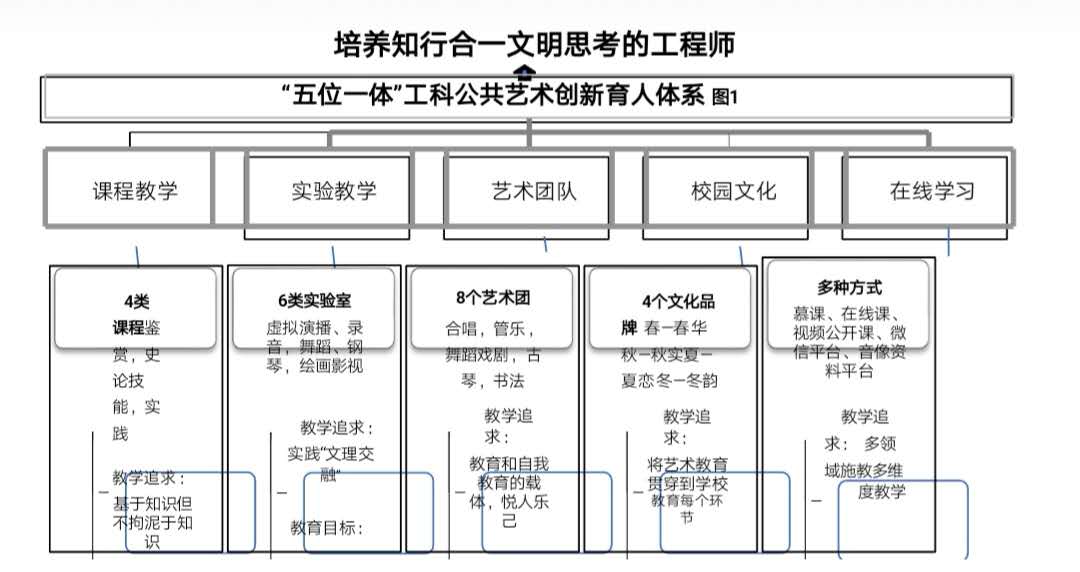

单一的公共艺术教育形式及一般意义上的目的指向,不是工科公共艺术教育的最佳方式和目标追求。紧紧围绕我校人才培养目标,设计融工科实验内涵(探索、验证等)且富有本校特点特色的跨界艺术课程、多维教学方式等操作性强的综合育人体系,是追求成绩更是追求成效的工科公共艺术创新育人实践。自 1996 年起,逐步有序构建由课程教学、实验教学、艺术团队、校园文化、在线学习等组成“五位一体”的工科公共艺术创新育人体系(图 1)。

培养知行合一文明思考的工程师

“五位一体”工科公共艺术创新育人体系的构建和实施,最大限度地实践学生健康人格的塑造——培养文明思考的工程师及艺术科学家。其内涵主要指大学生在成长及其发明创造(成果、专利)的研发、使用、终结过程中,最大化体现人文关怀、批判性思考。

(一)利用跨界思维,设计工科公共艺术课程

课堂教学设置“鉴赏、史论、技能、实践”四大类近 130 余门艺术课程,包括音乐、舞蹈、影视、绘画、戏剧、书法、艺术科技史、古琴文化、美学、语言艺术等,旨在进行学科跨界、文化穿越的学习,拓展学生的视野,使其了解艺术表现世界的方法,进而借鉴各种思维方式,在全球化的今天多一分批判性思考。强调在教学过程中基于知识之上的感之悟之,远远胜对知识本身的学习。就是基于知识、技能之上的顿悟(思维方式层面)和感悟(精神思想层面),内化于学生心灵深处精神品格的塑造及其深邃目光的培植。

注重艺术知识技能的学习是前提,但更重要的是对知识技能掌握和艺术表现过程中所体现文化内涵的感受和吸纳。让学生体会学习在艺术之里,思考在艺术之外的大跨度联想。

(二)通过实验教学,实现育人方式的个性化

个性化教学,就是尊重人的独立性、自立性的培养,意味着创新教育的实践、学生创新

思维和创新能力的提升。艺术的实验教学很好地体现了个性化教学特质。通过对艺术表现世界方法之借鉴(欣赏、表演、创作),进而培植想象力,使学生在专业领域的学习中有所顿悟。从这个意义上来讲,艺术实验教学也是创新思维孕育的孵化工厂,借助艺术创作来体验创造世界的过程,进而实现变通能力提升。工科思维的实验教学理念融入公共艺术教育教学中,实践科学技术艺术化,艺术科学技术化的思想,实现艺术审美与科学审美的融合,推动工科公共艺术教育的有效性,提升新工科人才培养内涵。

“工欲善其事必先利其器”,建设艺术实验室,最大程度上满足工科公共艺术的实验教学。如,面向全校学生的虚拟演播、录音制作、合唱、舞蹈、交响管乐、民乐、话剧、书法、古琴文化等实验室,开展贴近校园、靠近学生、密切创意的艺术创作(含一、二度创作),既有体现学校先进事迹、人物的作品,也有体现教育、科研成果的作品。当然。这都不能缺少学校特点特色以及植入地域性文化元素,以求艺术实验教学“接地气”。

(三)定位文化责任,建设工科大学生艺术团

非艺术专业、非艺术特招生的工科大学生艺术团,是集课堂教学延伸、实验、实习、实践的基地、大学优秀文化传播、创新等于一体的载体,也是综合性教学改革实验平台。其建设宗旨:为学生、学校、社会服务。它不是纯粹的艺术行为,更不是泛娱乐化行为,而是大学优秀文化传播与继承的代言者和创新者,并担当建设文化校园之责任,共筑育人环境。因此,构建工科大学生艺术团运作体系,就是推进艺术团本体文化生态健康有序发展的关键:

(1)非专业性,而运作效果的专业性;(2)艺术技能上的白丁,但要成为表演上的行家;

(3)服从学校教育的常规性管理,同时兼顾艺术团活动的学科特点;(4)艺术团管理的分散性,但团队活动的整体性;(5)艺术团展演任务的即时性与创作排练的突击性;(6)艺术团活动的时效性与艺术团成员专业学习的固定性。(7)优秀校园文化的传播者,同时也是文化校园建设的缔造者,与其他共筑育人环境。

(四)贯穿多维度教育,创立校园文化品牌

依托教育教学进行校园文化建设是艺术教育的有效延伸,充实文化校园内涵是艺术教育的任务之一。突出艺术教育在校园文化开展上的独特优势和不可替代作用,引领一定领域校园文化活动的开展,践行讲台与舞台相结合,课堂教学与校园文化建设相结合,将艺术教育贯穿到学校教育的多个环节,实现全校视野下多部门协同创新,做到校园相关文化艺术活动开展的整体性、统一性、计划性、专业性、针对性、实效性,既保障艺术活动的品质、繁荣校园文化、提升学生审美品味,又净化活动环境、有序推进文化校园建设。

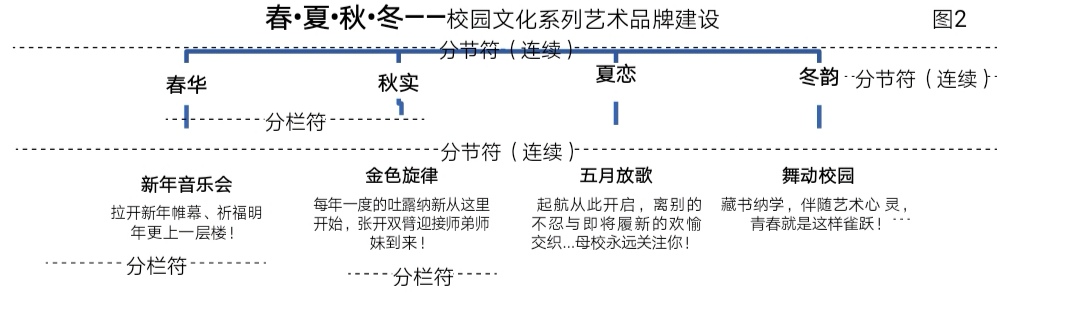

校园文化艺术品牌活动的展示引领不仅获得各类全国性奖励,更是开拓了大学生的视野和培植其文化情趣,且通过这些艺术实践,实现大学优秀文化的传播与创新,在岁月的游移中,逐步形成大学校园中高品位的亮丽的文化风景或文化现象。 如我校 2012 年(始于 2000 年的“文化周末”、2008 年的“新年音乐会”等单项试行)全面推进的校园文化系列艺术品牌建设项目“春·夏·秋·冬”(图 2)。

(五)在线学习,跨时空育人

加强信息化教学建设,不仅是对传统教学模式的延伸和补充,也是打破传统教学方式在

时间、地点上的限制,让学习于时空同一维度,使全时空自主学习成为现实。自 2005 年始, 逐步进行了“延伸传统课堂学习的在线音像资源库、在线慕课、视频公开课”等建设,为学生提供学习新途径,满足在不同时间、不同地域学习的需求,实现全时空育人。

三.工科院校特色的公共艺术教育模式

通过“五位一体”工科公共艺术创新育人体系的构建与运作,形成我校工科公共艺术特色的教育形态:

(一)融入式教学

强化文理交融,将工科思维的探索、验证等实验教学理念,融入工科公共艺术“五位一体”的教育教学中,推进科学技术艺术化艺术科学技术化教学内容的深入,促进艺术审美与科学审美的融合。

(二)嵌入式教育

将工科公共艺术教育“五位一体”的创新育人体系,嵌入工科人才培养的整体视域,实践“专业能力+艺术素养”的新工科创新人才的培养模式。

(三)跨时空育人

依托校园系列文化品牌建设、国内外交流展演、在线课程,拓展公共艺术教育的视野, 将育人理念贯彻到校园内外的每个环节,充实教育内涵,助力文化校园建设,与学校整体教育的无缝对接,实现跨领域全时空育人。

(四)多元式组合

通过施教方式的多样化,最大限度地追求教育的有效性。即,三尺讲台与文艺舞台相结合、实验教学与艺术表现相结合、线上学习与线下学习相结合、艺术创作与比赛展演相结合、校园文化与文化校园建设相结合、水平测试与能力变通相结合、实验成绩与社会成效相结合。

(五)一站式参与

在合唱、舞蹈、器乐、戏剧、影视、语言等实验教学中,一定层面采用俱乐部教学方式, 强调学生参与艺术的一度、二度创作。如,采风、编剧、编曲、配器、编舞、表演、拍摄、制作等),实现非艺术专业非艺术特招生的工科艺术团队建设的专业性成效。

(六)小学堂大社会

知识技能是有形的,但知识的内化和效果是无形的,教育模式的变化其目的是让学生学会深度思考,实现教育效果最大化。通过课堂与课外相结合,讲台与舞台相契合,艺术创作与专业学习相融合,校企联合与社会服务相吻合,实验教学与创新创业相切合,知识积累与思维方式及其能力变通现适合,仿真模拟与现实对接,让教与学更加接地气。

写在最后:挑战在路上创新在脚下

成绩是昨天的肯定,成效是明天的指南。我们向往成绩,更渴望成效。尽管我们在工科公共艺术教育中取得了一些成绩,但我们秉承继承不守旧,创新不离根的思想,我们的思考从没有停下脚步,因为教育改革是永远的主题,不是内容的创新,就是形式上的突破。当然, 前者更富有内涵,也是改革的终极追求。今天我们又有了新的认识:不重视教学无异于不重视教育,不重视学术成果在教学中的有机融入,就不能实现有效育人的最大化。所以,有品、有味、有情、有趣、有用、有意是课程教学的初心,聆听艺术心语、感悟人文情怀、借鉴跨界思维是艺术教育的使命,欣赏、体悟、创新成为教育教学的永恒。

有人说,人有两大心智:一个是理性,一个是感性。理性的代表是科学,感性的代表是艺术,科学征服了世界,艺术美化了世界。但我们也清楚:理性定有感性的特质,感性必有理性支撑。让学生置身于各种文化艺术中去体验、去感悟,在艺术素养的积累中提升审美品位,在拓展思维空间中培植创新精神,在人文关怀的浸润中成长、成才,这是艺术教育的归宿,美育的真谛,素质教育的必须。广东工业大学“五位一体”的工科公共艺术创新育人体系,是融工科实验教学之探索、验证等思想的艺术内容,依据工科人才培养目将其体系化构建,后嵌入工科育人的整体视域。旨在追求教育形式的多样性、内涵的丰富性以及教学效果的最大化,探索“专业能力+艺术素养”的工科育人模式,实践艺术审美与科学审美相融合, 提升新工科人才创新能力,实现培养艺术科学家和文明思考的工程师的目标。

参考文献:

[1] 李政道,《科学与艺术》[M],上海科学技术出版社,2000年9月.

[2] 朱汉成、穆礼弟. 普通大学艺术类课程的设置与科学分布[J]. 中国高教研究,2004(10).71.

[3] 吴灿华, 詹万生.人生哲学[M].北京:北京师范大学出版社,1987.301.

[4] 高尔基.文学论文选[M]. 北京:人民文学出版社,1958.47 页.

[5] 张玉能. 西方文论逊上集[M]. 武汉:华中师范大学出版社出版,2002.126.

[6] 沃尔特·艾萨克森 著[美].爱因斯坦传[M]. 张卜天译.长沙:湖南科学技术出版社,2012.269.

[7] 埃里克·杰克逊.史蒂夫.乔布斯可以教给我们的十条经验-如果我们听,[EB/OL].2011.9.11.

-09-19] https://wenku.baidu.com/view/a3edbb7401f69e31433294ea.html。

[8] 陈其钢.音乐活动中的内心听觉[J].中国音乐,2006 (01).12

作者简介:

王勇杰,男,广东工业大学教授,校级教学名师,省工科公共艺术实验教学示范中心负责人。从事高校文化素质(美育)研究/音乐评论 33 年。1996-2015 年历任广东工业大学文化素质教育中心副主任等,分管教学、公共艺术教育等。获教育部二、三等奖各两项。

主要学术兼职

1) 中国高等教育学会音乐教育专业委员会常务理事/副秘书长;

2) 广东省高等教育学会音乐教育专业委员会副理事长/秘书长; 联系电话:13609086276 QQ:515690519