宋瑾 著《后现代思想与音乐人类学》

20世纪后半叶以来音乐人类学大量吸取了后现代思想使学科自身得到重大发展

“音乐人类学的理论与实践文库”系列丛书 主编 洛秦《后现代思想与音乐人类学》宋瑾 著

宋瑾,中央音乐学院音乐美学博士,音乐学系教授(博导)。曾任音乐学研究所副所长,学报常务副主编。兼任中国音乐家协会音乐美学学会会长,北京哲学会副会长、北京美学会会长,等等。频繁参加国际国内学术活动,担任各级各类音乐项目评委。

20世纪50年代以来,后现代主义哲学逐渐明晰起来,它反对传统哲学的本质主义,反对形而上学宏大理论,强调事物的流变、差异和不确定性。

在音乐人类学中,“音乐”一词往往和普通音乐学的含义不同。前者视其为“文化”,后者视其为“艺术”。更重要的是,音乐人类学和后现代主义一样,认为在世界各种不同的文化中,“音乐”并没有传统哲学思维中的所谓统一的“本质”,也没有世界范围的普遍性音乐概念。实际情况是,就已知的范围而言,有的地方方言中有和“音乐”对等的词,却不一定有相同的所指;有的地方方言中没有和“音乐”对等的词,当地却有和今天我们普遍理解的音乐相应的现象。

例如非洲某些民族的“音乐”包含鸟鸣,对欧洲人来说那不是音乐;有的民族的独弦琴发出“嘭嘭”的声音,在中国农民听来像弹棉花而不是音乐。总之“音乐”在不同文化那里有不同含义。不同民族、不同社会阶层选择的音乐类别不同,难以概括出一个普适性的概念。

音乐人类学认同后现代主义的观念,认为传统是一条河,一种文化常常和其他文化交流、交融,其中的文化物事是不断变化的,“音乐”也是不断变异的。“音乐”作为名称,在一种文化中靠指认来维系名称与所指的关系;只要指认的链条没有中断,那里的人们对什么是“音乐”便心知肚明,对“音乐”的理解不会出现问题。所有的音乐理解问题都是跨文化接触而产生的。在殖民时期,欧洲人初次接触非欧洲的音乐文化,按照自己的“音乐”概念去看待他文化中的音乐现象,从而得出许多今天看来非常错误甚至荒谬的结论,例如认为世界各地的音乐发展都遵循西方艺术音乐那种从单声部到多声部的进化轨迹,并认为许多文化中的音乐是“单声部”的,因而是原始、落后的。这种单线进化论观点受到了后来的人类学的批评。

——以上文字节选自《后现代思想与音乐人类学》

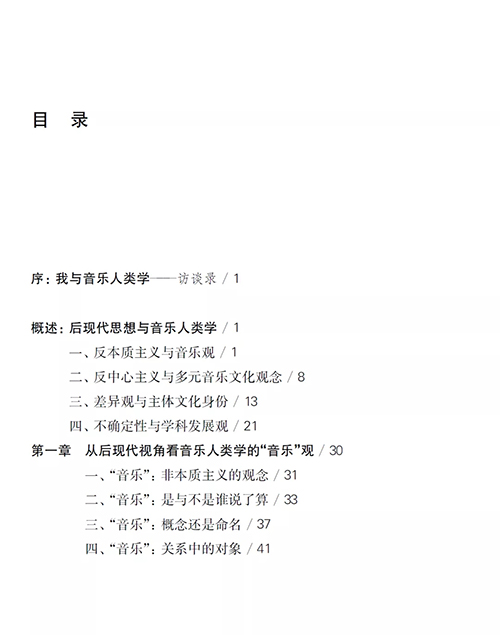

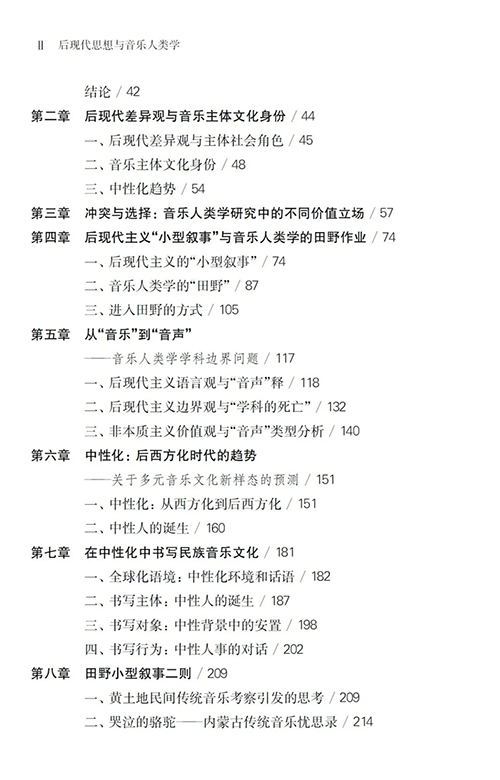

《后现代思想与音乐人类学》一书除了概述“后现代思想与音乐人类学”外,用八章详细解读了关于该研究更深层的内容,这八章分别是从后现代视角看音乐人类学的“音乐”观;后现代差异观与音乐主体文化身份;冲突与选择:音乐人类学研究中的不同价值立场;后现代主义“小型叙事”与音乐人类学的田野作业;从“音乐”到“音声”;中性化:后西方化时代的趋势;在中性化中书写民族音乐文化;田野小型叙事二则。

目录

内文预览